杨志明,孙祥等SA: 碰撞型斑岩铜矿形成新模式

斑岩铜矿是全球铜、钼、金、铼、硒及碲等关键矿产的主要来源。斑岩铜矿的形成通常与氧化性钙碱性弧岩浆密切相关。此类岩浆的高氧化特征通常被认为源于俯冲板片释放的氧化性熔体与流体对地幔楔的交代作用。然而,过去二十余年中国学者的研究表明,斑岩铜矿并不仅限于岩浆弧环境,也可形成于大陆碰撞环境。在这类构造背景下,成矿岩浆被认为起源于俯冲改造下地壳的部分熔融。由于在成矿期缺乏活动的大洋俯冲,碰撞型斑岩铜矿的成因、特别是成矿岩浆高氧化性特征的形成机制,成为当前学界关注的焦点。

针对上述科学问题,中国地质科学院地质研究所杨志明研究员与中国地质大学(北京)孙祥教授联合国内外学者,选择全球最经典的碰撞型斑岩铜矿带——西藏冈底斯带开展研究,系统分析了冈底斯带东段新特提斯洋俯冲、印亚碰撞及后碰撞阶段的岩浆岩的微量元素地球化学与镁–汞(Mg–Hg)同位素组成,探讨了成矿岩浆高氧化性特征的形成机制,并提出了碰撞型斑岩铜矿成因新模式。主要研究成果包括:

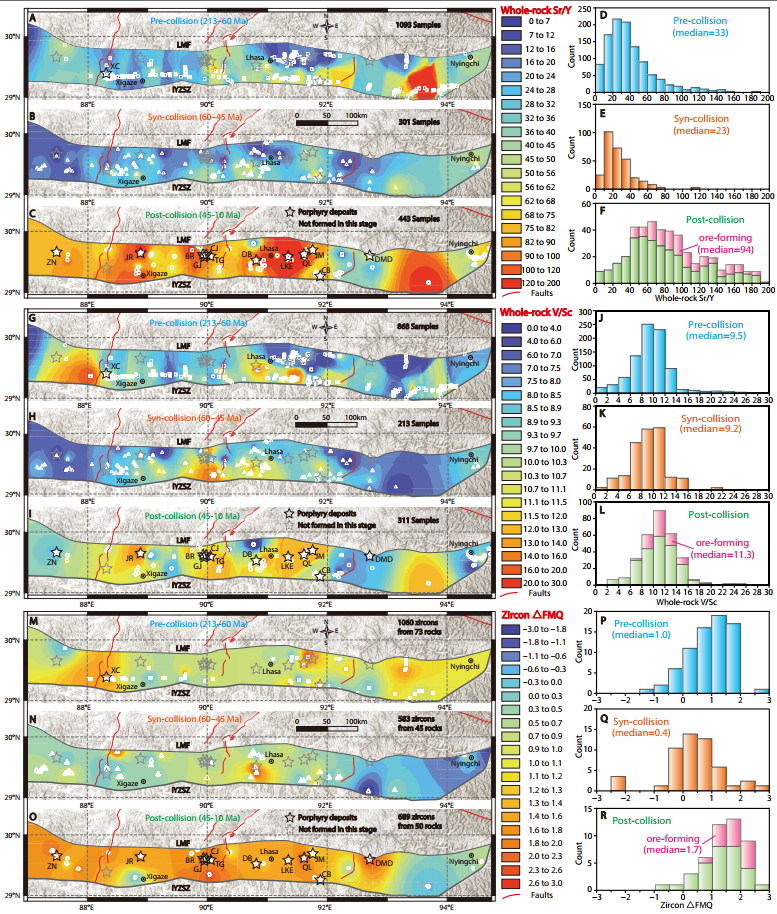

1、全岩 V/Sc 比值和锆石 ΔFMQ 的填图结果显示,冈底斯带自俯冲至后碰撞阶段岩浆氧逸度呈系统性上升趋势(图1)。后碰撞斑岩岩浆的ΔFMQ值为–0.5 至 2.6,高氧逸度区域集中分布在东经87°至92°之间,与中新世斑岩铜矿的分布高度吻合,指示岩浆氧化态提升与成矿密切相关。

图1 冈底斯东段俯冲、同碰撞和后碰撞岩浆岩的全岩地化与锆石微量填图结果

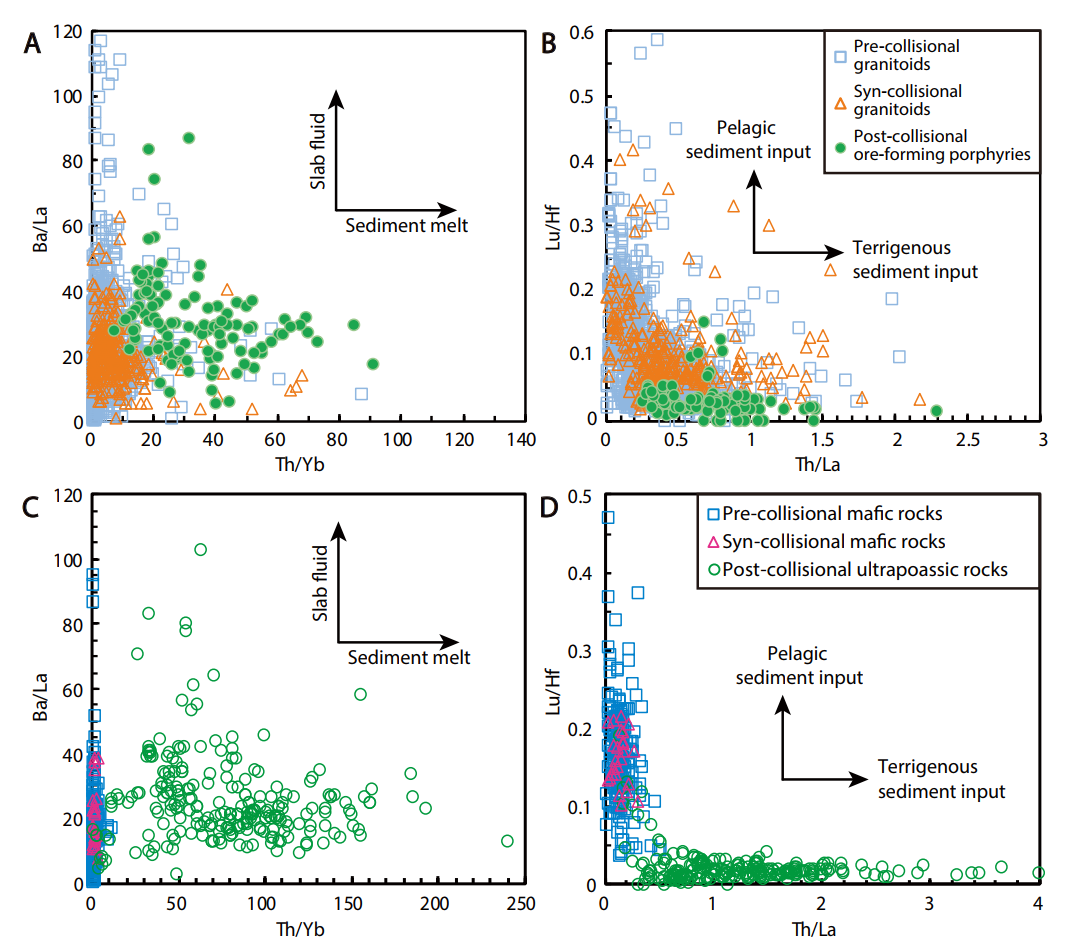

2、后碰撞成矿斑岩和超钾质岩相较于俯冲和同碰撞花岗岩与基性岩,表现出更高的 Th/Yb 和 Th/La 比值,以及较低的Lu/Hf比值(图2),表明碰撞后岩浆源区的陆源沉积物贡献显著增强,其物源很可能来自印度北部的被动大陆边缘。

图2 冈底斯俯冲、同碰撞、后碰撞岩浆岩的全岩元素比值特征

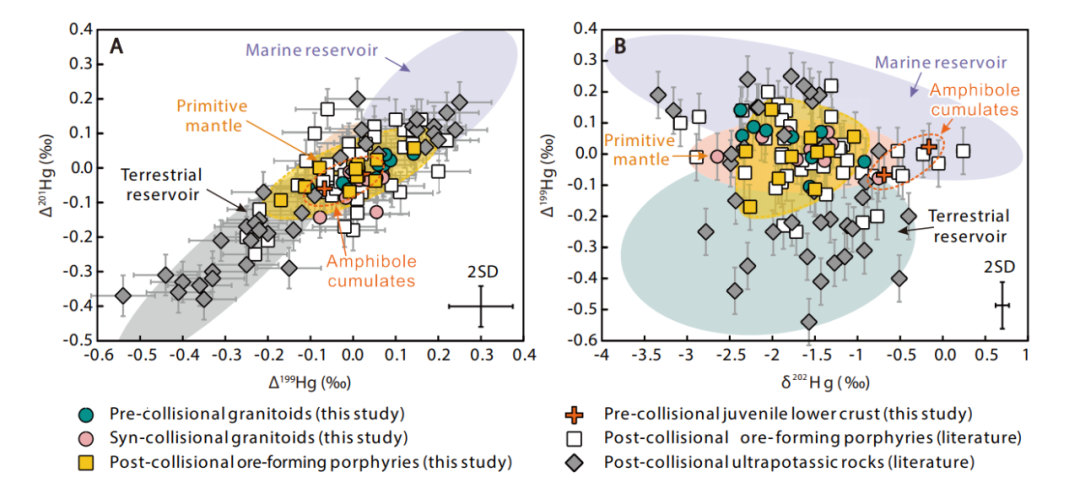

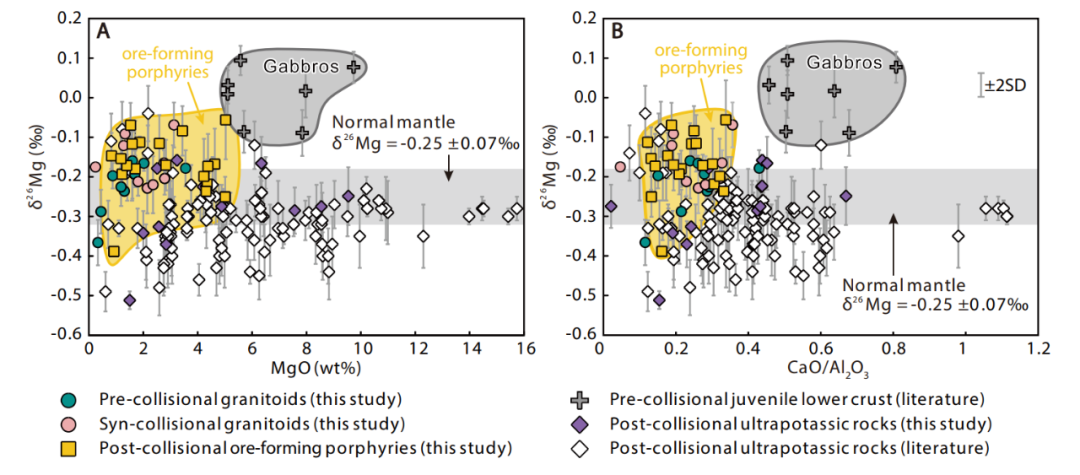

3、俯冲期与同碰撞期花岗岩的Δ¹⁹⁹Hg值(Hg非质量分馏)接近原始地幔值,而后碰撞成矿斑岩(Δ¹⁹⁹Hg = –0.25‰ 至 0.22‰)及超钾质岩(Δ¹⁹⁹Hg = –0.54‰ 至 0.25‰)表现出更广的变化范围,其负的Δ¹⁹⁹Hg特征指示印度大陆沉积物中的汞成分被俯冲携带并进入冈底斯岩石圈地幔与下地壳(图3)。同时,超钾质岩的δ²⁶Mg值为 –0.51‰ 至–0.04‰,表现出轻Mg特征(图4),进一步支持碳酸盐成分对地幔的交代作用。

图3 冈底斯俯冲、同碰撞、后碰撞岩浆岩的Hg同位素特征

图4 冈底斯俯冲、同碰撞、后碰撞岩浆岩的Mg同位素特征

4、高温高压实验表明,在3 GPa、900℃条件下,钙质碳酸盐能够氧化橄榄石中的Fe²⁺,显著增加地幔中Fe³⁺含量,从而提高其氧逸度。地质记录显示,印度大陆北缘广泛发育的中生代至始新世碳酸盐岩沉积(包括台地相与盆地相),厚度可达数千米;此外,印度北部还分布大量含硫酸盐物质的蒸发岩;这些氧化的沉积物为碰撞过程中提供了充足的氧化剂来源。

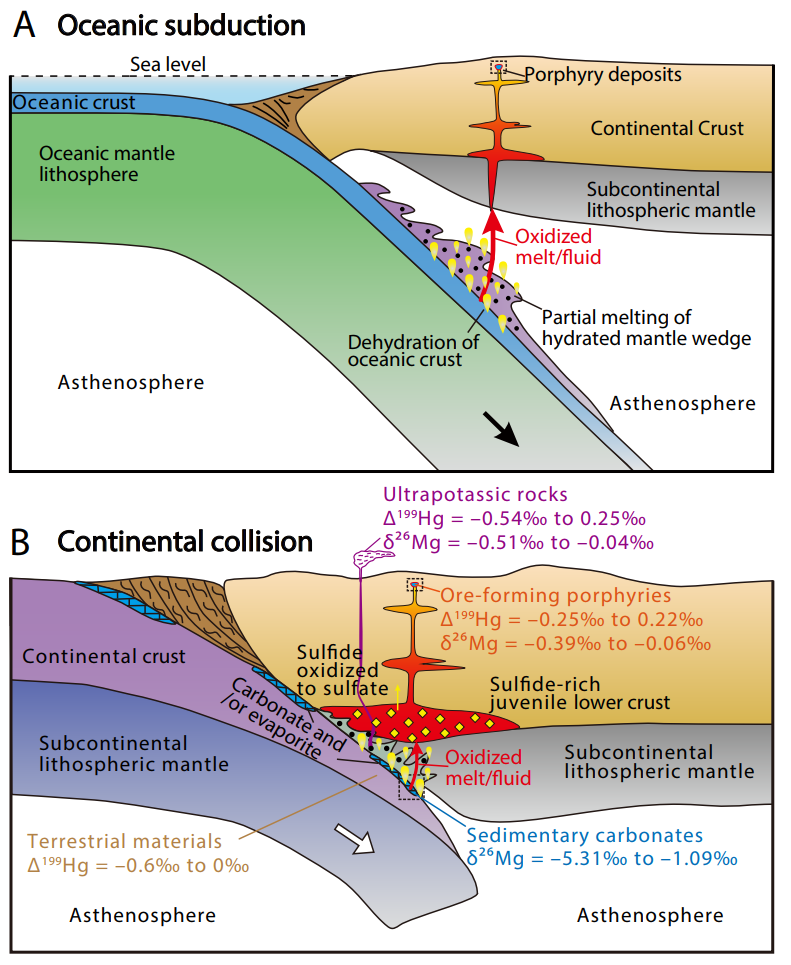

基于上述结果,提出碰撞型斑岩铜矿的形成因大陆沉积物(尤其是碳酸盐与硫酸盐)循环所致。碰撞过程中,氧化性沉积物的循环,一方面会直接或间接抬升成矿岩浆源区的氧逸度,使源区的硫化物分解为硫酸盐,从而导致铜和硫在源区部分熔融过程向成矿岩浆中富集;另一方面,氧逸度的升高会显著提高成矿岩浆对硫和铜的溶解能力,降低岩浆演化过程中硫化物因饱和而分离的可能性,确保成矿物质最终在热液阶段通过流体迁移卸载形成斑岩铜矿。

本研究挑战了“斑岩铜矿形成主要依赖于大洋板片俯冲”的传统认识,拓展了成矿岩浆氧逸度演化的研究视角,并为构建新型斑岩铜矿成矿模型提供了重要理论依据(图5)。

图5 俯冲(A)和碰撞(B)环境斑岩铜矿成矿模型

研究成果受到国家自然科学基金“特提斯地球动力系统”重大研究计划(92155305),和国家重点研发计划(2022YFC2903304)等联合资助,于2025年7月2日发表在国际权威期刊Science Advances上:

论文信息:Yang Zhiming*, Sun Xiang*, Chiaradia Massimo, Lu Yongjun, Yin Runsheng, Hou Zengqian, Li Huawei, Zhou Yiwei. 2025. Oxidized sediment recycling as a driver for post-subduction porphyry copper formation. Science Advances, v. 11, article no. adx4474. DOI: 10.1126/sciadv.adx4474

.png)